Para el 1975, Don Luis Hernández, obrero de la caña y agricultor del sector Torna Vieja del Barrio Tibes de Ponce, quien en sus días de asueto se buscaba el pan de cada día fabricando carbón vegetal, merodeaba por la Vega de Tani en busca de materia prima para su carbón.

No hacía mucho tiempo que el huracán Eloisa paso cerca de Puerto Rico, la lluvia provocada por el fenómeno atmosférico hizo que la superficie de la tierra se erosionará, dejando al descubierto restos de una cultura indígena ya desaparecida en el tiempo.

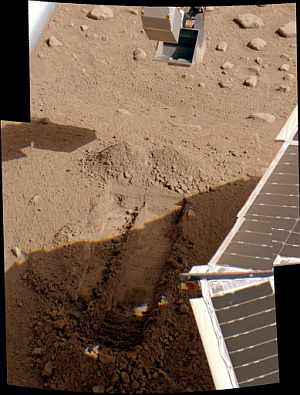

Mientras caminaba por la Vega de Tani (según testimonio de Don Luis Hernández, QEPD) vió caracoles y pedazos de "ladrillos", por lo cual sintió un deseo inmenso de "escarvar" el suelo y así lo hizo, recolectó fragmentos de hueso, caracoles y fragmentos de vasijas. Se sintió en poder de un gran secreto y así lo guardó por un tiempo. Poco a poco y con ayuda de lectura de divulgación, reconoció que los objetos encontrados pertenecían a nuestros indios.

Jamás por su mente pasó la idea de que había hecho el decubrimiento de uno de los sitios arqueológicos más importantes del área antillana.

Para el año 1976, la Sociedad Arqueológica de Sur Oeste en sus recorridos buscando lugares arqueológicos en la isla, llegan un día al Barrio Tibes de Ponce. Preguntando, llegan a conocer a Don Luis Hernández y éste los lleva a la Vega de Tani. Allí se percataron de que la misma era un lugar arqueológico, con un batey, pues en su recorrido localizaron un gran rectángulo que resulto ser la plaza principal.

Varios meses después, en una reunión de la Sociedad Guaynia de Arqueología e Historia, la cual se reunía entonces, en los altos de la Biblioteca Encarnación Valdes de la Universidad Católica de Puerto Rico,los socios de la sociedad arqueológica del Sur Oeste, notificaron que conocían un lugar "muy bueno y con bateyes, en la misma área Ponce". Citándose ambos grupos para visitar el lugar.

Cuando la Sociedad Guaynia llega al lugar, se percató de la gran magnitud del yacimiento, el cual estaba protegido por la naturaleza, bordeado por el Río Portugues (en tiempos prehispánicos Baramaya) y de muy difícil acceso.

Poco a poco la Vega de Tani fue revelando su secreto, pues se acababa de descubrir para beneficio de los puertorriqueños y la comunidad científica uno de los yacimientos arqueológicos más importante (dentro de su contexto) del Caribe.

Se descubría por primera vez el más antiguo complejo ceremonial indígena antillano, en Puerto Rico; consta el lugar con nueve bateyes y tres plazas ceremoniales. Tiene en su haber el cementerio indígena más grande de Puerto Rico, con 186 enterramientos humanos. La mayoría de las osamentas pertenecen a la Cultura Ignery y las restantes a la Pre-Taína.

En sus orígenes el Centro Ceremonial Indígena de Tibes fue habitado por los indios de Cultura Ignery, productores de los estilos cerámicos denominados Hacienda Grande y Cuevas (quienes llegan a esta isla para el 25 D.C.+/- y --permanecen hasta el 600 D.C.+/-, según Rouse, 1982); el lugar fue abandonado por estos indios> quizás por alguna catástrofe ocasionada por los elementos (Questell, 1978).

Al sobrevenir la Cultura Pre-Taína y éstos poblar la Isla (pues hay un boom poblacional), encuentran que el lugar de lo que es hoy el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, era apropiado para establecerse y se asientan en él. Es este indio el que comienza con las construcciones líticas, que componen el Complejo Ceremonial de Tibes. La evidencia apunta que la primera construcción lítica es el batey denominado "del Cacique", al norte del yacimiento, luego le siguen las otras estructuras terminando con una estructura única denominada como la "Plaza de forma de estrella" (llamada así por su aspecto).

Para el año 1,000 D.C. +-, hace su aparición la Cultura Taína y ya Tibes se encuentra abandonado. Alqunos arqueóloqos postulan la posibilidad de que generaciones de indios, cuyos orígenes muy bien se podrían encontrar en Tibes (y que por tradición conocían la forma de construcción de los bateyes y plazas), mucho después por asuntos político/económico/religiosos construyeron el Centro Ceremonial Indígena de Caguanas, el cuál fue construido por los indios Taínos (Oliver, 1991).

En Tibes (desde su descubrimiento), la entonces Sociedad Guaynía de Arqueología e Historia se hizo cargo de los trabajos de arqueología de campo, así como la restauración de las estructuras líticas; todo a cargo del Arqueólogo Juan González Colón. Esto fue posible gracias a que se contó (desde los comienzos) con la asesoría de arqueólogos de prestigio, expertos en la arqueología antillana como el Dr. Ricardo Alegría, Dr. Irving Rouse, Dr. Marcio Velez Maggiolo, Dr. Victor Carbone (QEPD), Dr. Plinio Fina Pena, el Lcdo. Carlos Alberto Martin, Dr Mario Sanoja, Lcdo - Fernando Luna Calderón, Lcdo Renatto Rimoli, Sr. Ovidio Dávila y otros más.

En las excavaciones arqueológicas participaron los arqueólogos, Ing. Juan González Colón (investigador -principal), Sr. Pedro Alvarado Zayas, Sr. Jesus Figueroa Lugo, Sr. Luis A. Rodríguez García (arqueo-fotografo), Sr. Miguel Rivera Puig (fotografo) y Sr. Edgardo Maiz. Además colaboraron incansablemente un grupo de arqueotécnicos.

Los hallazgos arqueológicos son varios y de gran impacto, de manera que han hecho revisar vetustos conceptos de la arqueología antillana. Fueron halladas 12 estructuras líticas, entre plazas ceremoniales, bateyes y calzadas, de las cuales hoy día solo 9 están desarrolladas para el disfrute del público.

Queda establecido que los conceptos de bateyes y plazas para el área antillana son mucho más antiguos de lo que se creía.

Además el indio que habitó Tibes, como agroalfarero que era necesitaba del conocimiento en torno a los solisticios y los equinoccios, para hacer la agricultura (pues de esto dependía su sobrevivencia), observaba los astros y sus movimientos. De acuerdo a investigaciones arqueoastronó- micas realizadas por el investigador, Arqueologo Osvaldo García Goyco, "hay evidencia de orientación de algunas plazas de acuerdo a los equinoccios y a los solisticios de las cuatro estaciones del año"... "esto convierte al Centro Ceremonial Indígena de Tibes en observatorio astronómico más antiguo de toda la cuenca antillana" (Garcia Goyco).

El hecho de la existencia de bateyes para el juego de bola o batey, implica que esta tradición es mucho más antigua (en P.R.) de lo que se esperaba y que el indio modificaba el suelo para la construcción de dichas estructuras, esto es, tuvieron que excavar y nivelar una candad Inmensa de tierra, para luego construir los bateyes y las plazas; además tenemos presente la tradición magicoreligiosa del culto a los antepasados, puesto que la plaza principal fue construída sobre un cementerio.

Se prueba que para tiempos del Pre-Taíno, la sociedad indígena estaba muy bien organizada, con una estructura social sólida, cacicazgos con las subsiguientes estratas sociales.

Para lograr el conjunto de estructuras líticas, implica la mobilización de mucha gente, mentes pensantes que planifiquen, personas que organicen y diríjan y el obrero que llevaba a cabo la obra. Una superestructura sólida de manera que pueda mover y acarrear toneladas de roca recogidas del Río Baramaya y otras traídas de lugares distantes. Este conlleva el montaje y dependencia de una infraestructura económica sólida para sostener la cantidad de obreros necesarios para tal construcción.

También las excavaciones han arrojado luz en torno a conceptos como, industria lapidária y de concha, ceremonialismo, patrones alimenticios, estilos cerámicos y otros.

En cuanto a cerámica se refiere, nos brinda información entorno al estilo Cuevas de la cultura Ignery y su posible evolución hacia el estilo Elenoide de la cultura Pre-Taína y la definición del estilo Elenoide (Pedro Alvarado Zayas, tesis, 19)

En términos de antropología física, se cuenta con suficientes individuos (186) osamentas humanas que pueden arrojar luz sobre demografía, alimentación, enfermedades, índices de mortalidad y otros.

http://www.geocities.com/athens/oracle/2104/aymaco/